Das Wichtigste in Kürze:

- Kreislaufwirtschaft als Ziel: Die Kreislaufwirtschaft strebt an, Produkte langlebiger zu gestalten und Abfälle zu minimieren.

- Diskrepanz bei Recyclingquoten: Deutschland gilt als Recyclingweltmeister, doch die offiziellen Zahlen spiegeln nicht immer die Realität wider.

- Vielfalt der Abfallarten und Recyclingverfahren: Unterschiedliche Abfallarten erfordern unterschiedliche Recyclingverfahren, von der Zerkleinerung bis zur Kompostierung.

- Bedeutung von Recycling für Nachhaltigkeit: Recycling reduziert Umweltkosten im Vergleich zur Neuproduktion und trägt zur CO₂-Reduzierung bei.

Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft

Der Begriff Nachhaltigkeit umfasst zahlreiche Aspekte und Bereiche unseres Lebens: auch wie wir mit Abfällen umgehen. Vom Müll trennen über das Recycling bis hin zum Gesamtkonzept Kreislaufwirtschaft – Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft hat viele Facetten.

Letzteres, die Kreislaufwirtschaft, taucht dabei immer öfter in Gesprächen um die Zukunft der Abfallbranche auf. Sowohl von Fachleuten in der Entsorgungswirtschaft als auch von der Politik (Stichwort: Kreislaufwirtschaftsgesetz). Verwunderlich ist das kaum: Beschreibt die Kreislaufwirtschaft doch ein erstrebenswertes Modell. Produkte langlebiger gestalten, Abfälle auf ein Minimum reduzieren und alles, was dann noch übrig bleibt, recyceln.

So weit, so gut. Doch wie ist der aktuelle Stand beim Recycling in Deutschland?

Recyclingweltmeister Deutschland?

Deutschland rühmt sich gerne mit dem Titel Recyclingweltmeister. Zu Recht? Laut den aktuellsten Daten aus der Abfallbilanz des Statistischen Bundesamtes liegt in Deutschland die Recyclingquote von Siedlungsabfällen bei 67 Prozent. Verglichen mit den Daten aus dem Welt-Abfall-Index wäre Deutschland demnach (in dieser Kategorie) tatsächlich Recyclingweltmeister.

Aber: Laut den für den Welt-Abfall-Index erhobenen Daten werden von 632 Kilogramm Siedlungsabfällen (pro Einwohner) nur 302 Kilogramm tatsächlich recycelt – eine Quote von nur 47,8 Prozent. Insgesamt landet Deutschland in dem Report damit zumindest auf Platz 3 der effizientesten Abfallmanagements weltweit.

Wie kommt diese Lücke also zustande? Übereinstimmend mit dem großen Abstand der zwei Recyclingquoten kritisieren Umweltverbände, dass die offiziellen Verwertungsquoten nicht die ganze Wahrheit abbilden. So wird die offizielle Quote anhand der Abfälle, die in den ersten Recyclinganlagen landen, bemessen. Doch einiges an Müll, dass dort landet, wird am Ende nicht recycelt. Zum Beispiel, weil der Aluminium-Deckel noch am Plastikbecher klebt oder der Verbundstoff allgemein (noch) nicht recycelt werden kann. Diese Abfälle werden aussortiert und anschließend verbrannt – zur Recyclingquote zählen sie dennoch.

Auch wenn bei der Verbrennung noch frei werdende Energie verwertet wird (thermische Verwertung), zählt sie nicht zur eigentlichen Recyclingquote. So kommt die Böll-Stiftung in ihrem Plastikatlas zu dem Ergebnis, dass zum Beispiel die tatsächliche Recyclingquote bei Plastikmüll in Deutschland in 2016 bei unter 16 Prozent lag – anstelle der offiziellen 45 Prozent bei Kunststoffabfällen. Die Messung bezieht sich dabei auf den tatsächlich recycelten Output, das Rezyklat.

Und: Deutschland produziert überdurchschnittlich viel Müll – im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Zu einer nachhaltigen Abfallwirtschaft gehört auch, Abfälle so weit wie möglich zu vermeiden.

Abfallaufkommen und Recycling verschiedener Abfälle

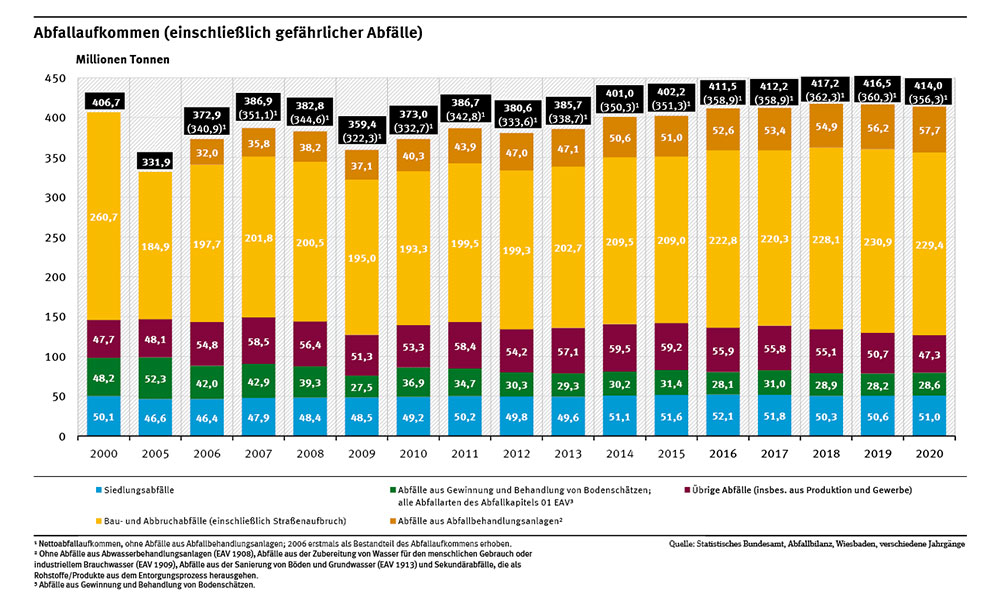

Der Welt-Abfall-Index bezieht sich ausschließlich auf Siedlungsabfälle. Dabei sind diese nur ein Teil des Abfallaufkommens in Deutschland, wie die Grafik vom Umweltbundesamt zeigt. Und es geht noch weiter: Die einzelnen Bereiche wie Bau- und Abbruchabfälle umfassen wiederum zahlreiche eigene Abfallarten wie Bauschutt, Altholz, Erdaushub etc. Weit mehr als nur Siedlungsabfälle also.

Wenn wir uns die offiziellen Recyclingquoten der anderen Abfallarten ansehen, zeigt sich eine positive Zwischenbilanz. Von allen Bau- und Abbruchabfällen konnten in 2020 noch 88 Prozent stofflich verwertet, also recycelt werden. Gefolgt von den bereits erwähnten Siedlungsabfällen mit einer offiziellen Recyclingquote von 67 Prozent. Bei Abfällen aus Produktion und Gewerbe liegt die Recyclingquote noch bei 48 Prozent, während Abfälle aus der Gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen fast ausschließlich deponiert werden. Hier werden nur noch ein Prozent stofflich verwertet.

Bei Abfällen aus Abfallbehandlungsanlagen, das heißt Sekundärabfälle, die aus einer ersten Abfallbehandlung entstanden sind, liegt die Quote bei 55 Prozent. Hier verdeutlicht sich auch das zuvor genannte Problem, dass die offiziellen Recyclingquoten lediglich den Input an Müll bei den ersten Verwertungsanlagen widerspiegeln.

So unterschiedlich die Abfallarten sind, so unterschiedlich sind auch die Recyclingverfahren. Bauschutt wird zerkleinert, Grünabfälle kompostiert und Altpapier zerfasert. Einen genauen Einblick in die jeweiligen Verfahren bekommst Du in diesen Beiträgen:

- Bauschutt Recycling

- Recycling von Baumischabfall

- Recycling von Grünschnitt, Baumschnitt und Co.

- Holz Recycling

- Recycling von Dämmstoffen

CO₂-Emissionen beim Recycling

Ein wichtiger Aspekt beim Recycling ist die nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Zum einen, da einige Rohstoffe wie Erdöl endlich sind, zum anderen, weil die (Neu-)Produktion stets mit hohen Umweltkosten einhergeht. Für neue Abbaugebiete müssen wichtige Kohlenstoffsenken wie Wälder und Moore weichen, Flüsse werden umgeleitet. Außerdem: Recyclingprodukte benötigen im Schnitt weniger Energie in Form von Strom und Wärme, die zum Großteil noch aus fossilen Energieträgern stammt. Und stoßen somit weniger CO₂-Emissionen aus.

Übrigens: In den zuvor erwähnten Beiträgen zum Recycling einzelner Abfallarten erfährst Du stets auch alles Wichtige zu den damit verbundenen CO₂-Emissionen.

Fazit

Deutschland gehört zu den effizientesten Abfallwirtschaften weltweit – auch wenn die offiziellen Angaben die tatsächliche Lage wahrscheinlich nicht korrekt darstellen. Die Weichen für das Recycling sind gestellt, auch über gesetzliche Maßnahmen wie das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Und: Technologische Fortschritte verbessern die Recyclingprozesse stetig. In Zukunft können mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Verbundstoffe, die heutzutage noch Probleme bereiten, besser recycelt werden. Darüber hinaus sorgen neue Konzepte wie Cradle to Cradle und das Nachhaltige Bauen für neue Denkanstöße zum Umgang mit Rohstoffen und Abfällen. Es bleibt auf jeden Fall interessant.